尿が泡立つ?/三木淳

2024.04.03更新

最近、特定のサプリメントの摂取が

腎機能障害を引き起こす可能性があるというニュースが話題になっています。

腎臓で作られる尿は健康のバロメータであり、

「尿が泡立つ現象」は、時には健康上の問題を示していることもあります。

ここでは、その原因となる可能性のあるいくつかの事項を、

わかりやすく説明します。

正常:多くの場合、尿を排出する際に強く力を入れ、

尿の流れが速いときに、水の流れや空気の混入によるもので、

ごく自然な現象で、心配する必要はありません。

脱水:身体の水分が不足している状態の時、

尿はより濃縮され、泡立ちやすくなります。

これは一般的に、水分を十分に摂取していない時に起こります。

実際、朝一番の尿、特に夏場は最も尿が濃縮されているため、

色も濃く、泡立ちやすい傾向があります。

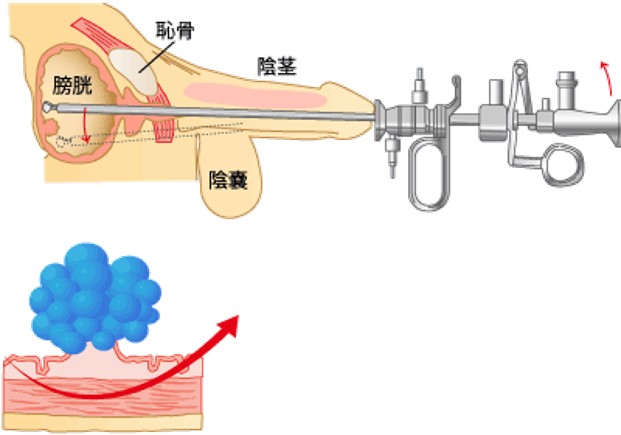

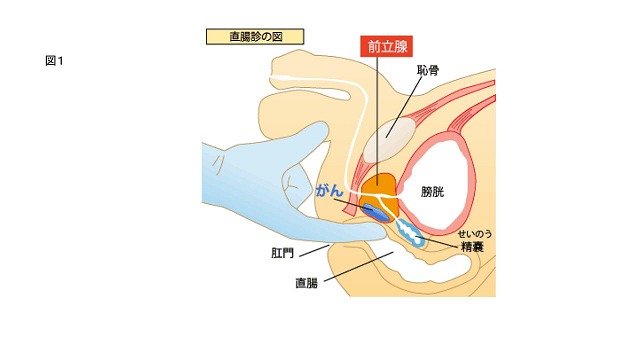

蛋白尿:尿中にタンパク質が多く含まれている状態を蛋白尿といい、

腎臓が正しく機能していない可能性があります。

尿が泡立つ一因となり得ます。

このような状態では、腎臓が血液をきれいにする役割を正しく果たせなくなり、

尿が泡立つ一因となり得ます。

稀に、過剰なたんぱく質や特定のハーブ、

重金属などの成分が含まれるサプリメントがリスクを高めることが指摘されています。

その他:尿路感染症や尿路結石、糖尿病など、

尿に異常がある場合にも泡立つことがあります。

これらの状態では、泡立ち以外にも痛みや異臭などの症状が見られることがあります。

尿が時々泡立つことは普通に起こり得る現象ですが、

泡立ちが持続する、

または他の症状が伴う場合には、

医療専門家に相談することが重要です。

適切な診断と治療が必要な場合があります。

日常生活で十分な水分を摂取し、バランスの良い食生活を心がけることが、

健康を維持する上で重要です。