自己導尿(CIC)について・当院の取り組み-後編/院長 岸本幸一

2025.08.25更新

こんにちは。院長の岸本です。

前回からの続きです。

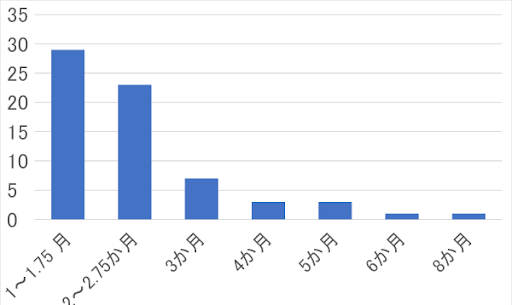

当院での自己導尿の指導実績

2018年5月から2024年3月までに、

当院では79名の患者さんに自己導尿の指導を行ってきました。

2025年現在は、さらに当院での患者さんの数は増えています。

当院で自己導尿をされている方は男性が約6割ですが、

女性の患者さんも年齢問わずいらっしゃいます。

年齢層は20代〜90代までと幅広いです。

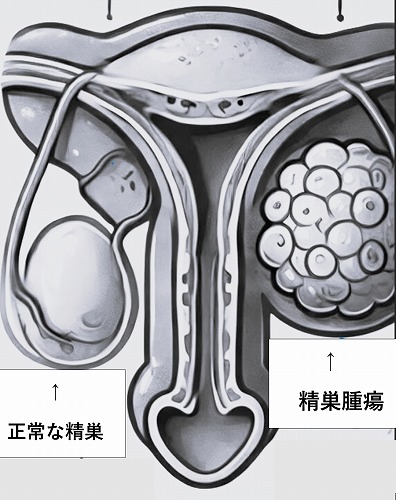

男性では「神経因性膀胱」「前立腺肥大症」「尿閉」などが主な理由です。

女性では、婦人科や膀胱の手術後に神経因性膀胱を発症された方も多く受診されています。

大学病院との連携を活かしながら、

術後のケアや長期フォローも行っているのが当院の特徴です。

〇中止できた方も多数いらっしゃいます

これまでに、自己導尿を導入した方の約70%(55名)の方が、

結果的に自己導尿を中止されています。

その中で一番多かった理由は「残尿が減ってきた」こと。

自己導尿によって膀胱機能が改善し、自然に排尿できるようになったという嬉しい結果です。

中止の理由はさまざまですが、当院では「続けること」だけでなく、

「やめるためのサポート」も大切にしています。

〇自己導尿に使用するカテーテルには、以下の2種類があります。

1再利用タイプ

洗って保管し、1か月ごとに交換します。経済的ですが管理が必要です。

2使い捨てタイプ

衛生的で外出時にも便利。

現在、当院の患者さんの約70%が使用しています。

使い捨てタイプは「スピーディカテ」などが代表的で、保険制度により自己負担が変わるため、

費用面も含めてご説明したうえで選んでいただいています。

〇最後に:安心できる自己導尿のサポートを目指して

患者さんが「できる」と思えるように私たちは寄り添います。

自己導尿は、決して「特別なこと」ではありません。

必要な治療として多くの方が行っており、日常生活の質(QOL)を守る大切な手段です。

当院では、導入から継続、中止まで、

患者さん一人ひとりの状況に合わせて看護師と医師が連携しながら丁寧に対応しています。

ご不安なことがあれば、いつでも遠慮なくご相談ください。