女性だけでなく男性にも更年期があるのをご存じでしょうか?

原因はいずれもホルモン低下です。

本日は男性更年期(LOH症候群)について、

当院のデータ報告と共に、診断や治療についてお話ししようと思います。

男性ホルモンは40代から50代になると低下してきますが、女性より個人差が大きいです。

1.男性更年期障害の症状は?

体力的:筋力の衰えや体のだるさ

体感的:ほてりや冷え、発汗、頭痛、耳鳴り

精神的:不眠やうつ症状、不安、集中力低下、いらいら、記憶力低下

性的:性欲が減る、朝立ちの回数減少、勃起不全、早漏

競争心が強い人、神経質、几帳面、まじめ、せっかちな人が多いと言われています。

仕事や家庭の不安やストレス、体調の変化等も男性ホルモンの分泌を阻害する原因です。

2.男性更年期の診断は?

男性更年期障害は、採血で男性ホルモン(アンドロゲン)のテストステロン値などを測定し、

症状等と合わせて診断します。

最近、当院にて男性更年期を疑って遊離テストステロンを測定した184例の平均年齢は51.8歳でした。

上記のうち124例について男性更年期と診断し、薬物治療がおこなわれました。

当院で薬物療法を行った治療群の遊離テストステロンの平均値は7.8pg/mlでした。

(正常値のボーダーラインは8.5~11.8pg/mLです。8.5pg/mL以下は男性ホルモンが低めと判断します。)

ちなみに

以下は男性更年期ではなく、別の診療科を紹介した例です。

耳鼻科 めまい 1例

精神科 うつ病 1例

心療内科 うつ病 1例

糖尿病 1例

甲状腺機能低下 1例

甲状腺中毒 1例

脳神経内科 1例

3.男性更年期の治療や対策は?

治療や対策として

生活習慣の改善

ホルモン補充療法(エナルモンデポー注射)

漢方薬やED治療薬(バイアグラ・シアリス)の服用

などがあります。

〇生活改善

肥満や高血圧、糖尿病、喫煙の改善に努めます。

内臓脂肪の増加は男性ホルモンの低下と関係があると言われていますので、

生活の改善も有効です。

〇ホルモン補充療法

テストステロンが不足しているので、注射して補充してあげると非常に効果的です。

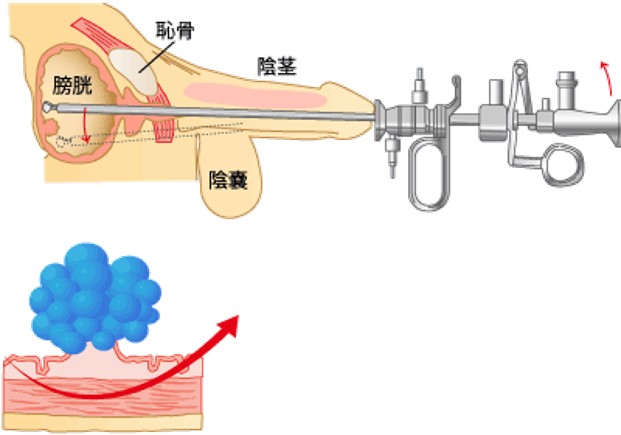

ホルモン補充療法は、血液検査や必要時超音波検査を行い、

前立腺に病気が無いこと等を確認した後、

2~4週間に1回の割合でホルモン補充療法(エナルモンデポー注射)を行っています。

なお、当院でのエナルモンデポー治療群の遊離テストステロン平均値は6.3 pg/mlでした。

テストステロンの内服は効果がありません。(全身に作用する前に肝臓で全て分解されるため)

注射して直接血中に投与するか、経皮吸収させるかとなります。

ただテストステロンの補充療法は副作用が起こることも知られております。

(動脈硬化の進行や前立腺肥大症、前立腺がんの助長や進行、AGAの急激な悪化など)

医師の継続的な診察のもと、治療を行うことが望ましいです。

〇ED対策

バイアグラ、シアリスの服用をお勧めしております。

勃起機能のみならず、早朝勃起の回復がQOLを改善させ、

また血中テストステロン値が上昇することが知られております。

〇漢方療法

補中益気湯などの漢方製剤も男性更年期障害には有効との報告があります。

〇男性ホルモン補充クリーム

男性ホルモン軟膏「グローミン」というものが、

第一類医薬品の取り扱いのある薬局で購入することができます。

1日2回陰嚢に塗布します。本来は医師の診察をうけながら補充することが望ましいです。

〇食事で行う対策

亜鉛やビタミンBの摂取が有効であることが判明しています。

(亜鉛は生ガキやレバー

ビタミンB群は水溶性のビタミンで8種類あり、赤身の魚や豚ヒレ、レバー、あさりや納豆に含まれています)

サプリメントも効率よく摂取できる対策だと思われます。

〇うつ症状

仕事や生活に影響のある場合は、心療内科と併用で治療を行う必要があります。

以上、男性更年期について、データ報告と共にお話ししてきました。

40代、50代は、自分ではどうしようもない体調の変化も起きやすく、

そんな中でも仕事や家庭で頑張っている人もいると思います。

男性更年期は個人差も大きく、人と比較が出来ない部分もあります。

更年期で病院へ行くというのも気が引けてしまう、、と思われる方も多いでしょうし、

不調の原因は歳だから、、と更年期と結びつかない方も、きっと多いのではと思います。

当院では適切な検査と診断をしてから、治療を行っています。

気になる際は是非一度、受診をしてみてください。